Das könnte dich neben dem Kolloquium auch noch interessieren

Das Kolloquium zu deiner wissenschaftlichen Arbeit

Oft kennt man das Kolloquium als wissenschaftliche Diskussionsrunde und unterstützende Vorbereitung für Bachelorarbeiten oder Masterarbeiten. Im Rahmen eines Kolloquiums stellt man seine wissenschaftliche Arbeit vor und regt Diskussionen an.

Das ist hilfreich, um Anregungen zu erhalten, wenn man in eine gedankliche Sackgasse geraten ist. Außerdem hilft es, durch Fragen von Kommilitonen und Dozenten die Hauptthesen und Methoden der eigenen Bachelorarbeit oder Masterarbeit zu überprüfen und sicherzugehen, dass sie auch Kritik standhalten.

Ein Kolloquium kann aber nicht nur zur Vorbereitung von Abschlussarbeiten und Diskussion von aktuellen Forschungsthemen dienen, sondern auch die Verteidigung der Bachelorarbeit, Masterarbeit oder Dissertation sein.

Kolloquium ist also der lateinische Begriff für die Verteidigung, in diesem Falle für deine Bachelorarbeit, Masterarbeit oder Dissertation (TU Psychology 2016).

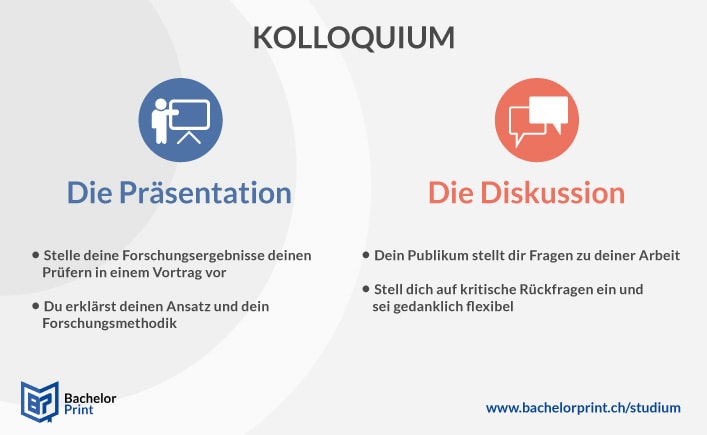

Wie setzt sich ein Kolloquium zusammen?

Das Kolloquium setzt sich in der Regel zusammen aus:

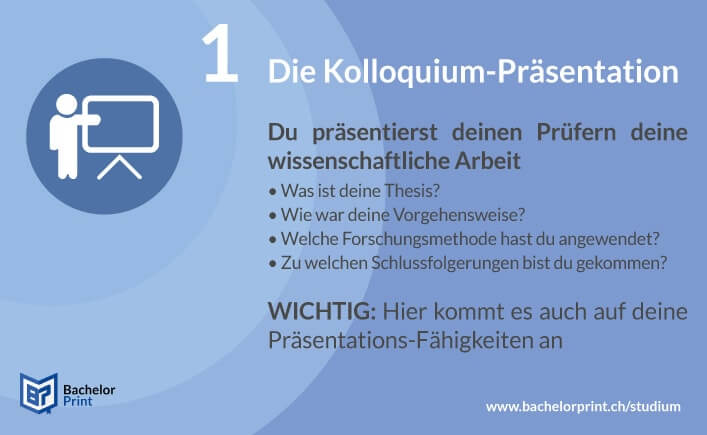

Die Kolloquium-Präsentation

Im Kolloquium der Bachelorarbeit oder der Masterarbeit geht es darum, deine Argumente, die du in der Bachelorarbeit oder der Masterarbeit gemacht hast, zu verteidigen.

Die folgende Grafik, angelehnt an Ebster und Stalzer (2017: 141), verdeutlicht die wichtigsten Punkte in der Präsentation deiner Bachelorarbeit oder der Präsentation deiner Masterarbeit:

Grundlagen zum Kolloquium

| Wen betrifft das Kolloquium? | Was wird im Kolloquium präsentiert? | Wer ist Zuhörer im Kolloquium? |

| Dich! Verteidigung deiner Bachelorarbeit, Präsentation deiner Masterarbeit. -> Du möchtest überzeugen! |

Deine Absicht (Verteidigung der Bachelorarbeit / Kolloquium Masterarbeit) bringt dich zu bestimmten Aussagen (die du zum Beispiel per PowerPoint präsentierst) | Zuhörerschaft beim Kolloquium sind deine Prüfer – die Präsentation der Bachelorarbeit bzw. die Verteidigung der Masterarbeit muss also auf deine Prüfenden zugeschnitten sein |

Mit der Präsentation deiner Bachelorarbeit oder der Verteidigung der Masterarbeit soll vermittelt werden, dass du über fundierte Kenntnisse in deinem Fachgebiet verfügst. Idealerweise kannst du im Kolloquium ebenfalls vermitteln, dass dein Thema der Masterarbeit oder der Bachelorarbeit interessant für zukünftige Forschungsvorhaben ist (Ebster und Stalzer 2017: 141).

Was du bei deiner Kolloquium-Präsentation beachten solltest

Am besten ist es, wenn du dich vor deinem Kolloquium an deinem Institut informierst, welche Kriterien du im Kolloquium erfüllen musst. Recherchiere auch im Internet, ob es eventuell Vorgaben in deiner Prüfungsordnung im Bezug auf das Kolloquium gibt oder der Bewertungsbogen für das Kolloquium online ist.

Die Agrartechnik der Uni Hohenheim beispielsweise hat ihren Bewertungsbogen für das Kolloquium zur Masterarbeit und das Kolloquium zur Bachelorarbeit online gestellt. Solche Bewertungsbögen für das Kolloquium eignen sich, um dein Vorhaben deutlich abzustecken: Du musst im Kolloquium mit diesen Kriterien überzeugen! Hier ein Ausschnitt:

(du findest den kompletten Bogen hier)

Außerdem solltest du unbedingt folgende Aspekte in der Kolloquium-Präsentation beachten, die ich weiter unten detaillierter darstellen werde:

- Überschreite deine Zeit im Kolloquium nicht – spreche die Präsentation vorher einige Male durch um deine Sprechzeit zu optimieren.

- Präsentiere dich authentisch im Kolloquium

- Baue deine Präsentation im Kolloquium systematisch auf

- Beherrsche den Inhalt, keinen vorgeschriebenen Text, so bist du in jedem Fall gedanklich flexibel und gut gewappnet für die Diskussion, die den zweiten Teil deines Kolloquiums ausmacht

Praktische Tipps für eine gelungene Kolloquium-Präsentation

Wie vor jeder mündlichen Prüfung, ist es auch vor der Kolloquium-Präsentation relativ normal, nervös zu sein, immerhin liegt hier deine Bachelorarbeit, deine Masterarbeit oder gar deine Dissertation auf dem Präsentierteller und wird von allen Seiten unter die Lupe genommen.

Wie man es bei allen anderen Prüfungen auch zu hören bekommt, gilt es auch hier, einen kühlen Kopf zu bewahren.

Du bist Spezialist in deiner Arbeit; du hast recherchiert; die Wahl deiner Argumente kannst du gut begründen, denn du hast die Argumente aufgestellt. Lass dich also nicht verunsichern, atme tief durch, verlasse dich auf dein Können und sei authentisch.

Das heißt jedoch nicht, dass alle Studierenden automatisch gut in der Kolloquium-Präsentation sind. Gutes Präsentieren will (und sollte) gelernt sein. Hier sind ein paar ganz praktische Tipps, wie du mit deiner Kolloquium-Präsentation überzeugen kannst:

| Praktische Tipps zum Kolloquium | Genauer gesagt |

| Bereite deine Präsentation gut vor | • Dein Sprechtext: der Inhalt • Inkl. Präsentation, z. B. PowerPoint oder Prezi – Kläre das Format unbedingt mit deinem Betreuer ab! |

| Lerne nicht deinen Text auswendig, sondern die Inhalte, die du vermitteln möchtest | • Spreche deine Präsentation einige Male durch - alleine - vor deiner Familie und/oder Freunden - wo hapert es; wo musst du ein Wort nachgucken; an welchen Stellen brauchst du ein Stichwort als Auslöser; wo musst du Übergänge flüssiger gestalten; und wo ergeben sich im Publikum Fragen, etc. • Bitte dein Probe-Publikum, kritische Fragen zum Inhalt zu stellen und Feedback zur Präsentation zu geben |

| Überzeugende Kolloquium-Präsentation (z. B. PowerPoint) zur Unterstützung, nicht als Grundbaustein | • Behalte in der Präsentation eine einheitliche Präsentierform bei, d.h.: - gleicher Hintergrund, Schriftart und Schriftgröße - Textfelder und Bilder immer an den gleichen Stellen - Das hilft den Zuhörenden, deine Präsentation zu verfolgen (indirekten Beeinflussung) |

| Körpersprache | • Stehe oder sitze aufrecht bei der Präsentation • Du kannst auf und ab laufen (das wirkt aktiv und engagiert) und mit der Präsentation, die über den Overheadprojektor an die Wand geworfen wird, (inter-)agieren |

| Trage angemessene Kleidung | Bei der Verteidigung deiner Bachelorarbeit oder Masterarbeit solltest du nicht zu zeremoniell gekleidet sein, aber auch die Jogginghose und die zerrissene Jeans kannst du Zuhause lassen. Kleide dich „smart“, ohne overdressed zu sein |

Mehr praktische Tipps zum Präsentieren kannst du zum Beispiel in Pütz (2012) oder Motte (2009) nachlesen. Lasse dich von diesen Tipps inspirieren und nicht verrückt machen.

Es hilft vielleicht dir bewusst zu machen, dass es nicht darum geht, dir Zirkustricks im Verhalten anzueignen (das wirkt nur gekünstelt und schadet deiner Authentizität), sondern dir Verhalten abzutrainieren, das nicht ganz so gut im Rahmen des Kolloquiums ist (z. B. Ähms und Hände in den Hosentaschen, s. u.) (Pütz 2012: 20).

Gute Vorbereitung erstreckt sich auch über praktische Fragen:

| Vorbereitung fürs Kolloquium | Genauer gesagt |

| Vortragsmedien | Erkundige dich frühzeitig welche Vortragsmedien dir für deine Präsentation zur Verfügung steht. |

| Stecke deine verfügbare Zeit ab | Welches Zeitlimit ist vorgegeben für die Präsentation deiner Masterarbeit. Erkundige dich auch wie lange die anschließende Verteidigung circa dauern wird. |

| Alternativpläne | Welche Alternativpläne gibt es, falls dein Laptop im Kolloquium nicht mit dem Beamer verbunden oder dein USB-Stick mit der Kolloquium Präsentation nicht gelesen werden kann; das Programm, in dem du die Power-Point Präsentation erstellt hast nicht mit dem Programm der Uni-Rechner kompatibel ist? |

Der zweite erste Eindruck im Kolloquium: die Selbstpräsentation

Wie du deine Bachelorarbeit oder Masterarbeit im Kolloquium präsentierst, hängt von deiner Prüfungsordnung ab. Es kann auch institutsinterne Unterschiede geben oder von den Prüfenden abhängen. Wenn du dir unsicher bist, solltest du die Form deiner Präsentation (PowerPoint o. Ä.) in jedem Fall mit deinem Prüfer abklären.

Neben der Präsentation deiner Bachelorarbeit oder deiner Masterarbeit geht es auch darum, dich selbst zu präsentieren. Pütz (2012) gibt eine gute Übersicht über Dinge, die du unbedingt beachten musst:

➜ Mimik: das, was im Gesicht passiert

➜ Kontakt: beim Thema Präsentation ist damit Blickkontakt gemeint

➜ Gestik: der Einsatz der Hände und Arme

➜ Haltung: Ihre Körperhaltung inklusiver der Beinhaltung bzw. Ihres Standes

➜ Stimme: das Zusammenspiel aus Tempo, Betonung, Modulation und Lautstärke

➜ Sprache: authentischer Selbst-Ausdruck und die Wahl Ihrer Worte

Während man auf den ersten Eindruck kaum Einfluss nehmen kann, kannst du durch deine Präsentation im Kolloquium einen „zweiten ersten Eindruck“ (Pütz 2012: 29) schaffen. Die folgende Tabelle gibt dir einen Überblick zur Selbstpräsentation im Kolloquium, die du darüber hinaus aber auch bei jeder weiteren Präsentation beachten solltest.

| Tipps zur Selbstpräsentation im Kolloquium | Genauer gesagt |

| Mimik | Ein entspannter Gesichtsausdruck unterstützt durch ein Lächeln vermittelt deinem Publikum, dass du dich in der Situation wohl fühlst und dich in der Materie auskennst. |

| Blickkontakt | Achte darauf, dass du dich nicht auf eine Person fokussierst. Auch wenn dir dein Prüfer als wichtigste Person im Publikum erscheint, sollte du auch den Rest deiner Zuhörerschaft nicht links liegen lassen. Lasse deinen Blick also durchaus über das Publikum wandern, achte aber darauf, dass du dabei nicht fahrig wirkst. Das vermittelt den Eindruck, von Unsicherheit deinerseits. |

| Gestik | Um eine lebhafte Präsentation zu halten gehört auch der Einsatz von Gesten dazu. Du kannst damit bestimmte Punkte in deinem Vortrag unterstreichen oder dein Publikum durch deine PowerPoint Präsentation führen. Wie auch beim Blickkontakt ist darauf zu achten, dass es nicht zu viel wird und du hektisch wirkst. Ebenfalls ein Tabu bei der Präsentation ist es, die Hände einfach in die Hosentaschen zu stecken. |

| Haltung | Deine Haltung bei der Präsentation der Bachelorarbeit oder Verteidigung der Masterarbeit spiegelt deine innere Haltung. |

| Ausstrahlung | Wenn du mit einer positiven und selbstbewussten Ausstrahlung auftrittst, wirkt sich das auf dein Publikum aus und wie es deinen Vortrag aufnimmt. |

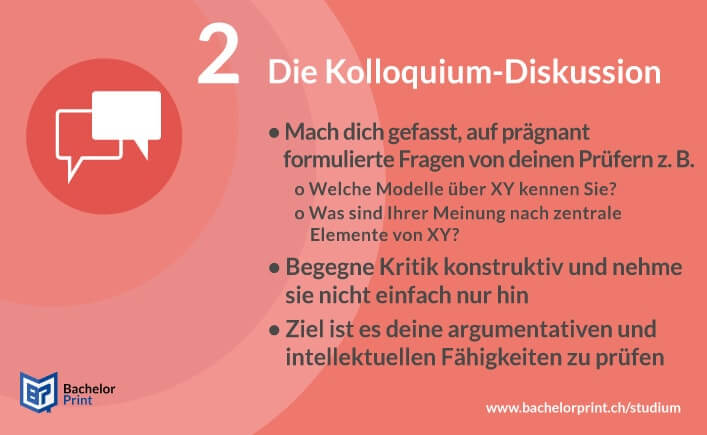

Die Kolloquium-Diskussion

Elsner und Schmidt (2015: 125) geben eine Orientierung zu typische Fragen in der Kolloquium-Diskussion:

Beispiel für typische Fragen im Kolloquium

- In angewandten Themengebieten (z. B. Pädagogik) können typische Fragen auf dein Verständnis und deinem Umgang mit bestimmten Phänomenen aufbauen, z. B. „Wie gehen Sie mit Unterrichtsstörungen um?“ (Elsner und Schmidt 2015: 125)

- Wie kann man sich eine bestimmte Theorie zu Nutze machen?

- Welche Modelle über XY kennen Sie?

- Was bedeutet der Begriff XY in Bezug auf XY?

- Was verstehen Sie unter XY?

- Was sind Ihrer Meinung nach zentrale Elemente von XY?

Prof. Dr. Patzelt (2011) von der TU Dresden, Lehrstuhl für Politische Systeme und Systemvergleich, gibt ein paar nützliche Tipps für eine erfolgreiche Verteidigung. Diese Tipps können dir dabei helfen, mit der richtigen Einstellung in die Verteidigung deiner Bachelorarbeit oder Masterarbeit zu starten:

Auch wenn es in manchen Fällen im Kolloquium in erster Linie um die Kritik geht, solltest du dich dennoch an deine Fragestellung erinnern können und den Grund, wieso du dich für diese Fragestellung entschieden hast: In wie fern ist deine Fragestellung beispielsweise relevant für zukünftige Forschungsvorhaben und wie integriert sich die Fragestellung in den aktuellen Forschungskontext?

Wichtig ist auch, dass du dir deiner Wortwahl bewusst bist. Das bedeutet, dass du dich selbst hinterfragst und somit auf Gegenfragen vorbereitet bist. Nutzt du beispielsweise den Komparativ (die Methode ist besser…), dann denke auch daran zu erwähnen, mit was du es vergleichst (besser ALS welche Methode?).

Das wird im Kolloquium erwartet

Im Kolloquium, d. h. der Verteidigung deiner Bachelorarbeit oder der Verteidigung deiner Masterarbeit wird in der Regel erwartet, dass du aufgestellte Kernthesen herleitest und erklärst. Das schließt auch einen Abriss der vorhandenen Literatur und Methodik ein. Erkläre außerdem, wie sich dein Beitrag in den aktuellen Forschungskontext einbettet und ihn sogar bereichert.

Im zweiten Teil des Kolloquiums, der Diskussion, wird erwartet, dass du den Prüfenden Rede und Antwort stehst und auf Fragen und Gegenargumente flexibel eingehen kannst!

Dein Kolloquium ist erfolgreich, wenn du die Prüfenden von deinem fundierten Fachwissen bei der Verteidigung der Bachelorarbeit oder der Verteidigung der Masterarbeit überzeugen kannst. In der Regel wird das Kolloquium nicht benotet und fließt nicht in die Endnote deines Bachelors oder Masters ein.

Du solltest normalerweise alle Details zu Erwartungen im Kolloquium in deiner Studienordnung finden. Hier ein Beispiel zu den detaillierten Erwartungen im Kolloquium (GntDSVAPrV 2013: 8):

§ 18 Verteidigung der Bachelorarbeit

(1) Die Verteidigung der Bachelorarbeit besteht aus

1. einer 15-minütigen Präsentation der Bachelorarbeit und

2. einem mindestens 30-minütigen wissenschaftlichen Gespräch mit den Prüfenden.Zur Verteidigung der Bachelorarbeit werden Studierende zugelassen, wenn ihre Bachelorarbeit mit fünf Rangpunkten bewertet wurde. Der Termin der Verteidigung wird vom Prüfungsausschuss festgesetzt.

(2) Durch die Präsentation der Bachelorarbeit sollen die Studierenden nachweisen, dass sie gesichertes Wissen auf den bearbeiteten Themengebieten besitzen und fähig sind, die angewandten Methoden und erzielten Ergebnisse zu erläutern und zu begründen.

(3) In dem wissenschaftlichen Gespräch mit den Prüfenden sollen die Studierenden die Bedeutung des bearbeiteten Themas begründen und wesentliche Aussagen der Bachelorarbeit vertreten. Dabei stellen sie interdisziplinäre Zusammenhänge der Bachelorarbeit dar und begründen ihr Vorgehen sowie ihre Ergebnisse.

(4) Die Verteidigung ist hochschulöffentlich, wenn die oder der Studierende nicht widerspricht. Der Prüfungsausschuss entscheidet über die Zulassung der Zuhörenden. Es sollen nicht mehr als fünf Zuhörende zugelassen werden.

Beispiele zum Kolloquium an unterschiedlichen Hochschulen

Ein Kolloquium ist an vielen Hochschulen Teil der Abschlussprüfung, die neben der eigentlichen Abschlussarbeit abgelegt werden muss. Im Kolloquium, d. h. der Verteidigung deiner Bachelorarbeit oder der Verteidigung deiner Masterarbeit, geht es darum, „die wichtigsten Aspekte und Ergebnisse [deiner] Abschlussarbeit [zu] präsentieren und anschließend auf die Fragen der Prüfenden ein[zu]gehen.“ (Medienbildung o. J.) Um deine Verpflichtungen bezüglich einer Verteidigung der Bachelorarbeit genau abzustecken, solltest du einen genauen Blick in die Prüfungsordnung werfen.

An der Otto-von-Guericke–Universität Magdeburg (2016) zum Beispiel geht es im Kolloquium um Folgendes, wie es in der Prüfungsordnung Magdeburg für die Bachelorstudiengänge Computervisualistik, Informatik, Ingenieurinformatik und Wirtschaftsinformatik zusammengestellt ist:

Der Studiengang Chemie an der FSU Jena gibt zur Verteidigung der Bachelorarbeit Folgendes vor (PA Chemie o. J.):

In der Verteidigung bzw. dem Kolloquium deiner Bachelorarbeit oder Masterarbeit geht es also darum, deine wissenschaftlichen Statements zu behaupten, sowohl in einer Kolloquium-Präsentation als auch bei der anschließenden Kolloquium-Diskussion.

Für deinen genauen Zeitplan, kannst du einen Blick in die Prüfungsordnung, Informationsblätter oder Anmeldeformulare werfen. Wenn dir diese Zeitangaben zu vage sind, wie im unten stehenden Beispiel der Uni Jena (FSU Infoblatt), solltest du deinen Betreuer kontaktieren und das genaue Datum für dein Kolloquium mit ihm besprechen.

Ob das Kolloquium in die Endnote deines Bachelors oder Masters einfließt oder Teil der Prüfungsordnung ist, hängt von deiner Universität und deinem Studiengang ab (vgl. Krieger 2011, die es nicht bewerten, oder Agrartechnik an der Uni Hohenheim (2013), die das Kolloquium bewertet; vgl. auch TU Mathematik 2017: 5). In der Regel ist das Kolloquium hochschulöffentlich. Wenn du nicht damit einverstanden bist, dass dein Kolloquium hochschulöffentlich ist, musst du dies beantragen.

Do’s und Don‘ts im Kolloquium

| Do’s fürs Kolloquium | Don’ts fürs Kolloquium |

| Nutze die Zeit sinnvoll mit treffgenauen Antworten | Ausschweifen – die Kolloquium-Diskussion ist zeitlich begrenzt |

| Bringe deine Gedanken und Antworten auf den Punkt und wähle deine Worte so, dass kein Raum für Unklarheiten bleibt | Vage Sprache – das verführt nur die Gedanken der Prüfenden dazu, selbst abzuschweifen und dir nicht richtig zuzuhören |

| Fokussiere dich auf das Wesentliche | Abweichen – komme nicht vom Hölzchen aufs Stöckchen |

| Habe Mut zu Pausen – es ist besser, kurz zu warten und deine Gedanken zu ordnen, statt dich zu verhaspeln | Vermeide Ähms und Füllworte |

| Sei enthusiastisch und mache für dich normale Bewegungen | Hektische Bewegungen – werde nicht fahrig in deiner Präsentation |

| Zeige Freude und Interesse an deinem Forschungsthema und erlaube dir, darin aufzugehen – sei du selbst | Steifheit – dadurch suggerierst du dem Zuhörer, dass du dein Thema selbst nicht besonders aufregend findest. |

| Überlege dir im Vorfeld eine Ruhehaltung für deine Hände | Legere Körperhaltung: Nimm unbedingt die Hände aus deinen Hosentaschen! |

- Die Kolloquium Präsentation soll eine Unterstützung für die Zuhörenden sein, nicht aber deine Ausweichhilfe zum Ablesen.

- Klammere dich nicht an deinen Stichpunkt-Zetteln, deinem Laptop-Bildschirm oder der Overheadprojektion an der Wand fest.

- Stelle sicher, dass du den Zuhörenden nicht im Sichtfeld stehst oder sitzt.

Praktische Tipps – Weg mit der Nervosität vor dem Kolloquium

Vor dem Kolloquium kannst du deine Nerven auf vielerlei Art und Weise beruhigen:

- Atemübungen

- Übe deine Kolloquium Präsentation – gute Vorbereitung ist die beste Waffe gegen Nervosität

- Schreibe dir für den Blackout-Notfall Stichpunkte

- Gönne dir ausreichend Schlaf, um deine Konzentration während des Kolloquiums auf Hochtouren laufen zu lassen

- Krempel deine Gewohnheiten (v.a. Lebensrhythmus und Ernährung) nicht (grundlegend) um kurz vor der Kolloquium Präsentation

Fazit

Die folgende Liste fasst bündig die wichtigsten Aspekte zusammen, die du für das Kolloquium deiner Bachelorarbeit, Masterarbeit oder Dissertation beachten solltest und dient zudem als Checkliste, um dich optimal auf dein Kolloquium vorzubereiten.

1. Kläre für dein Kolloquium alle Einzelheiten ab

- Welches Format soll deine Verteidigung der Bachelorarbeit oder Verteidigung der Masterarbeit annehmen? Darf dein Kolloquium eine Power-Point Präsentation, Literaturliste oder ein Handout beinhalten?

- Wie sieht die Kolloquium-Gliederung aus? Teil sich das Kolloquium in eine Präsentation und eine Diskussion auf, oder besteht das Kolloquium aus Frage-Antwort-Blöcken von zwei verschiedenen Dozenten oder Professoren?

2. Erinnere dich bei der Vorbereitung der Kolloquium-Präsentation an die Inhalte, Methoden und Ergebnisse deiner Bachelorarbeit oder Masterarbeit

- Definiere im Kolloquium dein Thema und bette es in die aktuelle Forschungslandschaft in deinem Fachgebiet ein

- Betone Ergebnisse und/oder elementare Schlussfolgerungen in deiner Verteidigung

3. Öffne die Kolloquium Präsentation mit einer Einleitung, die die Prüfenden aufmerksam werden lässt

- Einleitend (1) solltest du, neben der Begrüßung, in der Präsentation deiner Bachelorarbeit oder der Verteidigung deiner Masterarbeit ebenfalls deine Person und dein Thema vorstellen. Vermeide jedoch Phrasen wie: „Als erstes präsentiere ich die Einleitung…“ oder: „Erstens, Einleitung; zweitens, Hauptteil…“ oder: „Ich beginne meine Kolloquium Präsentation mit einer Einleitung…“ – jeder weiß, dass der Beginn eine Einleitung ist. Danach kann sich deine Kolloquium Präsentation wie folgt aufgliedern (Ebster und Stalzer 2017: 142):

- (2) Konkretisierung des Themas deiner Bachelorarbeit oder Masterarbeit

- (3) Prägnante Übersicht des Vortragsablaufes

- (4) Vorstellung der Liteartur

- (5) Hypothesen / Forschungsfragen

- (6) Methodik (bes. bei Arbeiten mit empirischer Forschung) – Welche Methodik hast du in deiner Bachelorarbeit oder Masterarbeit angewandt; und wieso? Welche Vorteile hat diese Methodik und wie zeichnet sie sich für deine Forschungsfrage am geeignetsten aus?

- (7) Zentrale Ergebnisse

- (8) Relevanz im Forschungskontext deiner Thematik

4. Vermeide unsichere Sprache und präsentiere deine Arbeit selbstbewusst im Kolloquium – Streiche die Ähms! (Pütz 2012: 16) Passe die Sprache außerdem auf das Niveau von Kennern statt Laien an

5. Übe deine Kolloquium Präsentation vor mehreren Leuten und bitte um Feedback bezüglich

- Verständlichkeit

- Gliederung

- Körpersprache

- Gestik / Mimik

- Sprache

- Zeitmanagement! Prüfe deine Sprechzeit der Kolloquium Präsentation mit einer Stoppuhr

6. Halte Blickkontakt und ziehe Rückschlüsse aus den Reaktionen deiner Prüfenden während der Kolloquium-Präsentation (Pütz 2012: 22f.)

Quellennachweis

Ebster, Claus und Liselotte Stalzer (2017). Wissenschaftliches Arbeiten für Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler. 5. Überarbeitete und erweiterte Auflage. Wien: Facultas.

Elsner, Björn und Sascha Schmidt (2015). Ratgeber Referendariat: Alle wichtigen Infos und Hilfen zum Referendariat in einem Band (Alle Klassenstufen). Auer Verlag: Donauwörth.

FSU Infoblatt (o. J.). Informationsblatt zur Bachelorarbeit. Online verfügbar unter https://www.uni-jena.de/unijenamedia/Downloads/einrichtungen/aspa/ASPA+2012/Bachelor_Lehramt/Informationsblatt_BA.pdf. 24/02/2018.

GntDSVAPrV – Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für den gehobenen nichttechnischen Dienst des Bundes in der Sozialversicherung (2013). 1. Auflage. Paderborn: Outlook Verlag.

Krieger, W. (2011). Zwölf Fragen und Antworten zur Bachelor-Thesis. Online verfügbar unter https://www.hs-lu.de/fileadmin/user_upload/service/studierendenservicecenter/pdf-fb-4/FB4_BASA_FAQ_Bachelor_12011.pdf. 24/02/18.

Medienbildung (o. J.). Hinweise zu Abschlussarbeiten. Online verfügbar unter http://www.ovgu.de/medienbildung/studium/studienablauf/abschlussarbeiten/. 24/02/18.

Motte, Petra (2009). Moderieren, Präsentieren, Faszinieren. Herdecke / Witten: W3L-Verlag.

Otto-von-Guericke–Universität Magdeburg (2016). Prüfungsordnung Bachelorstudiengänge Computervisualistik, Informatik, Ingenieurinformatik und Wirtschaftsinformatik. Online verfügbar unter http://stuko.cs.uni-magdeburg.de/dokumente/Ordnungen/Bachelor_aktuell/SPO_Bachelor_2016_01_28.pdf. 24/02/18.

PA Chemie (o. J.). Antrag auf Zulassung zur Bachelor-Arbeit im Studiengang Chemie. Online Verfügbar unter http://www.chemgeo.uni-jena.de/chegemedia/Studium/Studierende/Dokumente/Formulare/ZulassungBAChemie-p-2213.pdf. 24/02/18.

Patzelt, Werner (2011). Hinweise zur Durchführung des BA- und MA-Kolloquien am Lehrstuhl für Politische Systeme und Systemvergleich. Philosophische Fakultät Institut für Politikwissenschaft Lehrstuhl für Politische Systeme und Systemvergleich. Technische Universität Dresden. Online verfügbar unter https://tu-dresden.de/gsw/phil/powi/polsys/ressourcen/dateien/studium/kolloquium_verfahrensweise.pdf?lang=en. 10/03/18.

Pütz, Martina (2012). Einfach präsentieren: Worauf es wirklich ankommt. Wien: Linde International.

TU Mathematik (2017). Bereich Mathematik und Naturwissenschaften Fakultät Psychologie Leitfaden für die Anfertigung von Master-Arbeiten. Online verfügbar unter https://tu-dresden.de/mn/psychologie/ressourcen/dateien/fachrichtung/kommissionen/dokumente_kqm/leitfaden_masterarbeiten?lang=en. 24/02/18.

TU Psychology (2016). Faculty of Psychology. Studienordnung. Studienordnung für das Nebenfach

Psychologie im Masterstudiengang an der Technischen Universität Dresden (vom 19.12.2001). Online verfügbar unter https://tu-dresden.de/mn/psychologie/studium/magister_nebenfach/studienordnung. 24/02/18.

Uni Hohenheim (2013). Bewertungsbogen für Vortrag und Verteidigung der Präsentation Bachelor-Arbeit bzw. Master-Thesis. Online verfügbar unter https://www.uni-hohenheim.de/agrartechnik/VTP/Richtlinien/Bewertung%20Vortrag.pdf. 24/02/18.

Über unsere Autorin Tamara Schmidt

Tamara Schmidt (M.A.) ist Linguistin und Anglistin/Kunsthistorikerin (B.A). Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf dem Spracherwerb von Kindern mit sonderpädagogischen Bedürfnissen. Durch den 2-fach Bachelor, die Zeit an der UKC in Canterbury, Erfahrungen am MPI für evolutionäre Anthropologie und ihr Engagement in der Language Science Press hat Frau Schmidt fundierte Erfahrungen in diversen wissenschaftlichen Arbeitsbereichen inklusive der formalen Hintergründe. Momentan lebt Frau Schmidt in Großbritannien und arbeitet auf ihre Qualifikation zur Sprachtherapeutin hin. Bei BachelorPrint gibt sie wertvolle Tipps rund ums Studium.